Paracetamol: Dosierung & Nebenwirkungen

Paracetamol ist ein häufig genutztes Schmerzmittel und findet sich fast in jeder Hausapotheke. Erwachsene nehmen den Wirkstoff meist in Form von Tabletten ein, bei Babys und Kindern kommt er häufig als Zäpfchen oder Saft gegen Fieber zum Einsatz. Welche Wirkung hat das Mittel genau, was ist in Bezug auf die Dosierung zu beachten und welche Nebenwirkungen sind möglich? Das erfahren Sie im Folgenden.

Was ist Paracetamol?

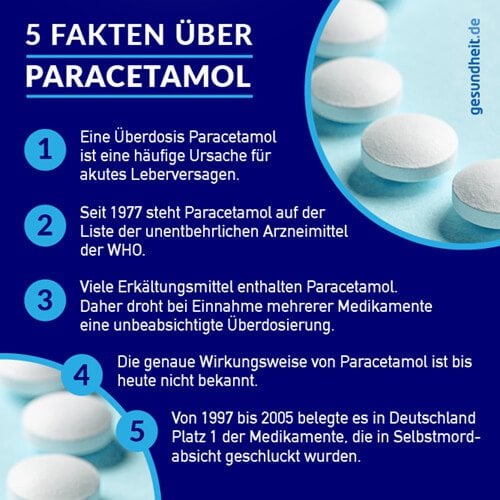

Paracetamol (im englischen Sprachraum auch bekannt als Acetaminophen) ist ein Wirkstoff, der weltweit zu den am häufigsten verwendeten Schmerzmitteln zählt. Doch Paracetamol hilft nicht nur gegen Schmerzen (Analgetikum), sondern wirkt auch fiebersenkend (Antipyretikum). Es wird der Gruppe der sogenannten Cyclooxygenase-Hemmstoffe oder auch COX-Inhibitoren (nicht-opioide Analgetika) zugerechnet. Das Arzneimittel wird über die Leber verstoffwechselt, die Ausscheidung erfolgt über die Niere.

Wirkung – für was kann man Paracetamol nehmen?

Paracetamol kommt bei leichten bis mäßig starken Schmerzen zum Einsatz. Da Paracetamol gleichzeitig Fieber senkt und besonders gut verträglich ist, wird es vor allem bei Kindern und Babys ab drei Kilogramm Körpergewicht eingesetzt. Aber auch viele Erwachsene greifen gerne zu dem Mittel – etwa um Zahn- oder Periodenschmerzen, Kopf- oder Halsschmerzen im Rahmen einer Erkältung oder Gliederschmerzen nach einer Impfung zu lindern.

Auch ein sogenannter persistierender Ductus ateriosus, eine Form von angeborenem Herzfehler bei Säuglingen, kann mit Paracetamol behandelt werden.

Im Unterschied zu Acetylsalicylsäure (in Aspirin®), Diclofenac oder Ibuprofen – drei Wirkstoffen aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) – hilft Paracetamol allerdings weniger gut bei Schmerzen, die durch eine Entzündung bedingt sind, also beispielsweise bei rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis.

Im Gegensatz zur Gruppe der NSAR wirkt Paracetamol nicht entzündungshemmend und hat keinen blutverdünnenden Effekt.

Wie wirkt Paracetamol im Körper?

Obwohl Paracetamol seit Jahrzehnten eingesetzt wird, ist – wie bei vielen anderen Arzneimitteln – der genaue Wirkmechanismus bis heute nicht bekannt. Man weiß mittlerweile, dass Paracetamol die Cyclooxygenase COX-2 hemmt – dies ist ein körpereigener Stoff, der bei Zellschädigungen aktiviert wird und die Produktion von schmerzverstärkenden Prostaglandinen (bestimmten Botenstoffen) ankurbelt. Außerdem wirkt das Mittel über dieselben Mechanismen ebenfalls auf das Temperaturregulationszentrum im Gehirn, weshalb es auch gegen Fieber eingesetzt werden kann.

In welcher Form ist Paracetamol erhältlich?

Paracetamol gibt es in verschiedenen Darreichungsformen zu kaufen. Bei Kindern werden meist Zäpfchen (erhältlich ab 75 mg) oder Fiebersaft beziehungsweise Sirup eingesetzt, bei Erwachsenen eher Tabletten und Kapseln, die es mit einem Wirkstoffgehalt von 125 mg, 250 mg, 500 mg oder 1.000 mg zu kaufen gibt. Auch Brausetabletten, Granulat oder Infusionslösungen für die Verwendung durch medizinisches Personal sind erhältlich.

Das Arzneimittel ist grundsätzlich rezeptfrei in der Apotheke erhältlich, größere Packungen sind jedoch verschreibungspflichtig, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Paracetamol wird oft in Kombinationspräparaten, etwa zusammen mit dem Wachmacher Koffein, angeboten. Dies soll die schmerzlindernde Wirkung von Paracetamol verstärken und eine niedrigere Dosierung ermöglichen. Auch Kombinationsmittel mit Ibuprofen sind zur Behandlung von Schmerzen rezeptfrei erhältlich. Hierbei sollen die unterschiedlichen Wirkmechanismen eine schnellere und längere Schmerzlinderung bewirken. Es sind jedoch auch mehr Nebenwirkungen möglich. Darüber hinaus findet sich der Wirkstoff noch in zahlreichen weiteren Kombinationspräparaten, etwa mit dem Schmerzmittel Tramadol oder Vitamin C.

FAQ: Dosierung und Anwendung von Paracetamol

Wichtig ist bei der Dosierung von Paracetamol, die empfohlene Höchstdosis nicht zu überschreiten, da es bei einer Überdosierung zu lebensgefährlichen Leberschädigungen kommen kann.

- Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen nicht mehr als acht Tabletten à 500 mg pro Tag nehmen, also insgesamt vier Gramm oder 60 mg pro kg Körpergewicht. Eine Einzeldosis darf nicht mehr als 1.000 mg betragen.

- Bei Babys ab einem Gewicht von drei Kilogramm und Kindern unter zwölf Jahren ist die Paracetamol-Dosis geringer. Empfohlen werden pro Einzeldosis 10 bis 15 mg Paracetamol pro kg Körpergewicht. Es gilt eine tägliche Maximaldosis von 60 mg pro kg Körpergewicht.

Bitte beachten Sie die Empfehlungen im Beipackzettel. Achten Sie auch darauf, die Einnahme des Medikaments nicht mit anderen paracetamolhaltigen Mitteln zu kombinieren, da sonst die Tagesdosis leicht überschritten werden könnte.

Paracetamol kann einmalig oder in maximal drei bis vier Einzeldosen pro Tag eingenommen werden. Zwischen der Einnahme sollten jeweils mindestens sechs bis acht Stunden liegen.

Ohne ärztliche Rücksprache sollte das Mittel nicht länger als drei Tage am Stück eingenommen werden.

Wird Paracetamol in Form von Tabletten eingenommen, wird die maximale Wirkstoffkonzentration nach 30 bis 60 Minuten erreicht. Zäpfchen wirken langsamer, hier ist die höchste Konzentration erst nach etwa drei bis vier Stunden messbar.

Die durchschnittliche Wirkdauer beträgt etwa vier bis sechs Stunden.

Idealerweise nimmt man Paracetamol-Tabletten auf leeren Magen oder mindestens vier Stunden nach einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit ein. Nimmt man das Medikament zum Essen, kann sich der Wirkeintritt dadurch verzögern.

In manchen Fällen, vor allem bei Fieber, kann die Einnahme von Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel erfolgen. Denn Letzteres senkt Fieber zwar schneller, die Kombination beider Mittel erzielt jedoch einen länger anhaltenden Effekt. Dieses Vorgehen ist allerdings nur nach ärztlicher Abklärung zu empfehlen und auch in der Fachwelt umstritten.

Werden die beiden Mittel dennoch kombiniert, sollten je Medikament jeweils die im Beipackzettel festgelegten Mindestabstände eingehalten werden. Zwischen der Einnahme von Ibuprofen und Paracetamol wird dann oft ein Abstand von mindestens drei bis vier Stunden empfohlen (auch um dem Ibuprofen Zeit zum Wirken zu geben), wissenschaftlich belegt ist diese Empfehlung jedoch nicht.

Nebenwirkungen von Paracetamol

Beachtet man die empfohlene Dosierung, ist Paracetamol arm an Nebenwirkungen und in der Regel gut verträglich. Selten bis sehr selten treten folgende Nebenwirkungen auf:

- Störungen der Blutbildung (wie Agranulozytose oder Thrombozytopenie)

- Übelkeit

- ein Anstieg der Leberenzyme

- eine Verkrampfung der Luftwege mit Luftnot (Analgetika-Asthma)

- Überempfindlichkeitsreaktionen, wie etwa Hautausschlag bis hin zu einem anaphylaktischen Schock

- schwere Hautreaktionen

Bei längerer, hoch dosierter Anwendung können außerdem nach dem plötzlichen Absetzen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Nervosität oder Muskelschmerzen auftreten. Diese Beschwerden klingen nach wenigen Tagen ab. Außerdem kann es durch den langfristigen Gebrauch zu medikamentenbedingten Kopfschmerzen oder Nierenschädigungen kommen.

Eine schottische Studie aus dem Jahr 2022 fand darüber hinaus Hinweise darauf, dass eine tägliche Anwendung von viermal einem Gramm Paracetamol über einen Zeitraum von zwei Wochen den Blutdruck erhöhen könnte – einen eindeutigen Beleg dafür gibt es aber derzeit nicht.

Bei Kombipräparaten sollten die Packungsbeilage gesondert geprüft werden. So kann es etwa bei schmerzstillenden Medikamenten, die Paracetamol und Koffein enthalten, bei einer übermäßigen Dosierung auch zu Herzrasen kommen – eine Anwendung bei Herzrhythmusstörungen sollte daher nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.

Überdosierung: Gefahr für die Leber

Eine Überdosierung von Paracetamol kann schwere Nebenwirkungen zur Folge haben. Vor allem die Leber kann stark geschädigt werden, das Arzneimittel besitzt also eine sogenannte Lebertoxizität.

Die Folgen dieser Leberschäden können bis hin zu Leberversagen oder Multiorganversagen mit tödlichem Ausgang reichen. Symptome einer Vergiftung mit Paracetamol treten innerhalb von 24 Stunden auf. Zu den möglichen Anzeichen gehören beispielsweise blasse Haut, Übelkeit und Erbrechen, Appetitlosigkeit oder Bauchschmerzen. Später kann es zu Blutungen unter der Haut sowie einer Gelbsucht kommen, die sich durch eine Gelbfärbung der Haut und Augen zeigt. Bei frühzeitiger Behandlung kann eine Infusion mit dem Antidot (Gegenmittel) Acetylcystein helfen.

Eine Überdosierung ist möglich, wenn ein erwachsener Mensch einmalig mehr als 150 mg pro kg Körpergewicht (das entspricht bei einem Gewicht von 65 kg zum Beispiel 9,75 g) oder in 48 Stunden täglich eine Gesamtdosis von jeweils mehr als 6 g einnimmt (bei Kindern entsprechend geringere Mengen). Bei Alkoholmissbrauch, Lebererkrankungen oder gleichzeitiger Einnahme anderer Medikamente liegen diese Grenzen noch niedriger und das Risiko ist entsprechend größer. Auch Dosen von 10 bis 30 g auf einmal können (je nach Gesundheitszustand) eine tödliche Wirkung haben.

Aus diesem Grund ist Paracetamol in Deutschland in größeren Packungen (ab 10 g Wirkstoffmenge) verschreibungspflichtig. Da Paracetamol auch in verschiedenen Kombinationsmitteln enthalten ist (etwa Medikamenten gegen Erkältung), sollte man bei Einnahme mehrerer Medikamente stets die Inhaltsstoffe prüfen, um ein versehentliches Überdosieren zu verhindern.

Wechselwirkungen von Paracetamol

Kritisch für die Leberfunktion ist auch die gleichzeitige Einnahme von anderen die Leber beeinflussenden Substanzen (zum Beispiel Antiepileptika, bestimmte Schlafmittel oder Rifampicin gegen Tuberkulose) oder die Kombination mit Alkohol.

Bei gleichzeitiger Einnahme des Gicht-Mittels Probenecid wird die Ausscheidung von Paracetamol reduziert. Das Schmerzmittel sollte dann in geringeren Dosen genommen werden.

Wird Paracetamol länger als eine Woche eingenommen, kann dies die Wirkung von Antikoagulanzien zur Hemmung der Blutgerinnung, vor allem Warfarin, verstärken. In Kombination mit dem HIV-Medikament Zidovudin kann das Risiko einer Neutropenie (einer Verminderung der Neutrophilen im Blut, also einer Art der weißen Blutkörperchen) steigen.

Zu beachten ist auch, dass der Wirkungseintritt durch Arzneimittel, die die Magenentleerung beeinflussen (zum Beispiel Metoclopramid oder Domperidon), beschleunigt oder verlangsamt werden kann. Durch den Cholesterinsenker Colestyramin kann die Paracetamol-Aufnahme verringert werden.

Gegenanzeigen: Wann darf man Paracetamol nicht einnehmen?

Neben einer Überempfindlichkeit oder Allergie gegen den Wirkstoff ist auch eine Leberschädigung ein möglicher Grund, warum Paracetamol nicht eingenommen werden darf. Bei manchen Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes mellitus, Tumorerkrankungen oder Down-Syndrom) kann es nötig sein, die Paracetamol-Dosis anzupassen. Besondere Vorsicht gilt diesbezüglich auch bei Mangelernährung, Dehydration, chronischem Alkoholmissbrauch, schwerer Niereninsuffizienz oder Morbus Meulengracht (Gilbert-Syndrom).

Bei Blutuntersuchungen sollte der*die Arzt*Ärztin über die Einnahme von Paracetamol informiert werden, da dies bestimmte Laborwerte (beispielsweise Blutzucker oder Harnsäure) beeinflussen kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Wirkstoff findet auch in der Schwangerschaft Anwendung und gilt als Mittel der Wahl gegen Fieber oder behandlungspflichtige Schmerzen. Man sollte aber beachten, dass die Arznei plazentagängig ist, also durch die Plazenta dringt. Aufgrund einer widersprüchlichen Studienlage ist wissenschaftlich umstritten, ob eine Einnahme des Wirkstoffs während der Schwangerschaft möglicherweise Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS, Asthma oder Hodenhochstand beim ungeborenen Kind begünstigen könnte. In der Schwangerschaft sollte Paracetamol daher nicht leichtfertig, sondern nur kurzfristig und nach ärztlicher Empfehlung eingenommen werden.

Auch in der Stillzeit findet Paracetamol Anwendung, jedoch sollte diese sicherheitshalber ebenfalls nur auf ärztlichen Rat hin erfolgen, da der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht.